| |

|

| 2月23日 高尾山278m「かしわら水仙郷」 |

ひょんなことからfacebook友達の水仙郷の山行記録を見て「いいなぁ行きたいなぁ」と思っていました。夢洲の「登らない・歩かない例会」の時、メンバーのひとりが同じ話題を出してきました。「あれれ・・!そこ知ってるわ!」とfacebook友達の写真を見せると「ぜひ行こう!」と、みんなの出した結論です。早くいかないと旬を過ぎてしまいます。善は急げと2日後には近鉄電車に乗っていました(遊ぶことになると早いね)

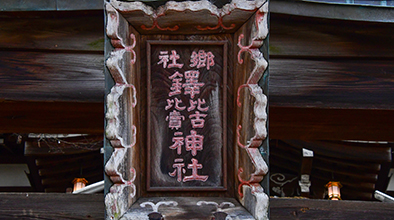

近鉄電車の中で全員合流し堅下駅で下車、高尾山に向けて出発です。この日は天皇誕生日とあってどの家にも国旗が掲揚されていたのには感心させられました。前を歩く登山姿の団体もきっと同じところに行くに違いない、日曜日なので人も多かろうと覚悟をして歩き始めました。まずは大きな鳥居をくぐり鐸比古鐸比賣神社(ぬでひこ

ぬでひめじんじゃ)に参拝しました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

神社の境内を出るとすぐソウシチョウが出迎えてくれました。 ソウシチョウ(相思鳥、学名Leiothrix lutea)は、鳥綱スズメ目ソウシチョウ科に分類される鳥類。外来生物法で特定外来生物に指定されており、「日本の侵略的外来種ワースト100」の選定種の1種。インド北部、中国南部、ベトナム北部、ミャンマー北部に自然分布。日本、ハワイ等に移入。 日本国内では「かご抜け鳥」とも呼ばれる外来種で、留鳥として住み着いている。現在、関東、東海、近畿、中国、四国、九州の各地で繁殖が確認されており

、関東では筑波山、近畿では六甲山系、九州では九重山系によく見られる。なお日本以外ではハワイ諸島で観賞目的で放鳥されたことがある。 全長がスズメと同じくらいの14-15

cmほど。背面の羽毛は暗緑色。眉斑から頬は薄い黄色、咽頭部の羽毛は黄色で胸部は濃いオレンジ色、翼に黄色と濃い赤の斑紋がある。 幼鳥の嘴は黒いが、成長に伴い赤くなる。体色に雌雄の別はないが、メスの体色はオスのそれより幾分薄くなる。

ササ類の繁茂する標高1,000 m以下の常緑広葉樹林、落葉広葉樹林に生息する。またこういった藪の中に営巣し、越冬期は標高の低い地域に移動し、主に竹林や笹藪に生息し小群をなす。カラ類(ヤマガラ、シジュウガラ、ヒガラ、エナガなど)との混群をなすこともある。食性は雑食で、昆虫類、果実、種子等を食べる。 |

|

|

|

|

|

|

| 道標も沢山ついておりコースさえ決まっていれば迷うことはありません。水仙郷コースを歩いていると既に下山して来る人達もいました。40年ほど前はブドウ畑だったらしいですが、周囲に花がないので地主に頼んで植えさせていただいてから、だんだんと市民の方が寄付したりして増えてきて水仙郷と呼ばれるほどになったらしいです。水仙の背丈は短いため風による被害もなく清らかなイメージで満開を迎えていました。しばし水仙とたわむれ癒しの時間を費やしました。ジョンの「さぁ行こか?」の掛け声が無ければ無限に戯れていたかも知れません。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

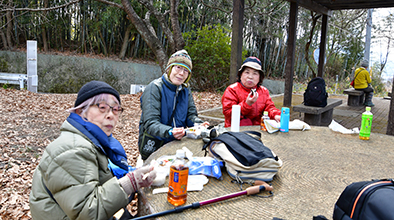

| 途中で格好のテーブルを見つけてランチタイム、少し風はあるものの照り付ける太陽のおかげで寒さを感じることはありません。昼食後は高尾山に向けて出発です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

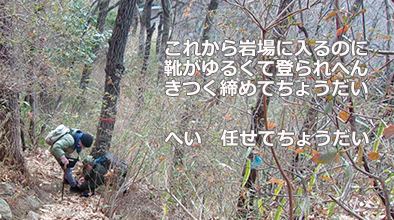

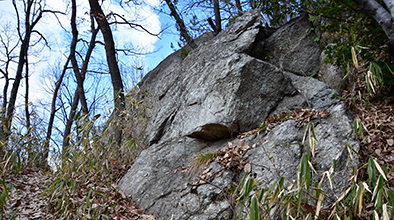

| 水仙の群生地を離れ目指すは標高278mの高尾山です。高尾山は生駒山地の最南端付近にあり、標高は低いながらも岩峰がそびえています。分岐点が来て先を歩くジョンがどちらの道を選んだのか迷いましたが左の道には大きな岩がそそり立っていました。「こっちへ行こう!」お助けロープのぶら下がる右側ではなく岩場の左側の道を選びました。いきなり岩場登りの出現です。みんな加齢ではありますがクライミング経験者です。(正ちゃんを除く)楽しんで登れること間違いなしです。私もワクワクしてきました。私達の前を2人のご婦人が登っていました。「ちょっと待って!あの人達が登り終わってから行こう」万が一足を滑らせて滑落して来た場合、被害に遭ってしまいます。2人のご婦人が登り終えてから順番に登っていきました。手の届きにくい箇所は安全のためシュリンゲでフォローし山頂に到着です(もう少し長い距離が欲しかったなぁ)岩場の間には鐸比古鐸比賣神社の小さなお社がありました。 頂上に上がって三角点にデンです。 |

|

|

|

山頂ではジョンが待っていました。多くの人達が所狭しと弁当を広げたり景色を楽しんでいました。三角点を見つけて記念撮影「ハハーン・・これに足を乗っけてた人がいたってか?」何と罰当たりなことをするでしょうか。私は立山から新穂高縦走時の薬師岳で大切な三角点を探しましたがみつかりません。何と三角点を椅子代わりにしてお尻を乗っけていたのです。その時の私の怒りは大変なものでした。三角点の大切さを説明したのは言うまでもありません。

頂上からの下山道はとてもきつくてお助けロープを手に降りてきた次第です。沢山コースがありましたが来た道を引き返しもう一度水仙郷を通り帰りは近鉄電車利用ではなくJR利用で戻ってきました。久宝寺駅で大和路快速に乗り換えれば西九条駅までスムーズに戻って来ることができました。膝の痛みはゼロ!みんなに迷惑かけることなく戻ることができました。次回はどこや? |

|

|

|

|

| ▲ 堅下駅から見た岩場巡りです ▲ |

▲ 参道で見た夫婦岩です ▲ |

| |

|

| (おわりに) |

| 市民の方々の寄付により増えたと言うスイセンの群生は勿論素晴らしかったですが何よりもわずかな距離ではありましたが岩登りが出来た事でした。昔取った何とかでクライミングの経験者ばかりなので昔を思い出して楽しむことができました。もう少し長い距離があれば良かったのにと山頂に到着したときはちょっと残念でした。 |

|

home  back back |